Reviver o passado não é dos passatempos favoritos de Helena Buenos Gomes, 58. As memórias de uma infância e adolescência com pouco ou quase nenhum suporte emocional e material abalam a rotina dela e os danos duram por dias. Por isso, ela titubeou em abrir o livro de um passado não tão distante. Medo, tristeza e a depressão são os principais motivos. Tocar nessa ferida é difícil. Mas, para que as barbaridades cometidas contra ela e sua família não se apaguem com o passar dos anos, Helena decidiu por falar. “Meu maior desejo hoje é que essa história nunca mais se repita em nosso país”, cravou Helena, com a voz pouco embargada.

O início da vida

##RECOMENDA##

Helena Buenos Gomes quando criança. Foto: Arquivo Pessoal

No dia 27 de janeiro de 1961, Maria Alves de Oliveira Bueno deu à luz em uma cadeia do Sanatório de Pirapitingui, em Itu, no interior de São Paulo. Hoje o local é sede do hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes. O bebê era uma menina, mas a mãe não conseguiu ao menos segurar a criança pela primeira vez. Poucas horas após o parto, a pequena Helena era enrolada em uma toalha branca e seria transferida daquele local. De acordo com os procedimentos da época, ela não poderia ficar com a mãe ou o pai; ambos estavam internados em uma colônia, também chamada de leprosário, termo utilizado no passado.

Esse foi o único e último contato de Helena com a mãe. A recém-nascida foi colocada em um carro e pegou estrada por cerca de duas horas. O destino era uma creche no bairro de Pinheiros, em São Paulo. “Imagina só, uma bebê sendo transferida no mesmo dia em que nasceu, isso é criminoso e até representa perigo, também”, criticou Helena.

Antes de prosseguir com a narrativa, durante a nossa entrevista, ela faz questão de afirmar que toda a história que sabe sobre sua trajetória é um mérito próprio, porque ela foi em busca das documentações e informações com desconhecidos. Não existiu auxílio por parte da Justiça ou ninguém para sentar ao seu lado e explicar de onde ela vinha e qual motivo de não ter família por perto.

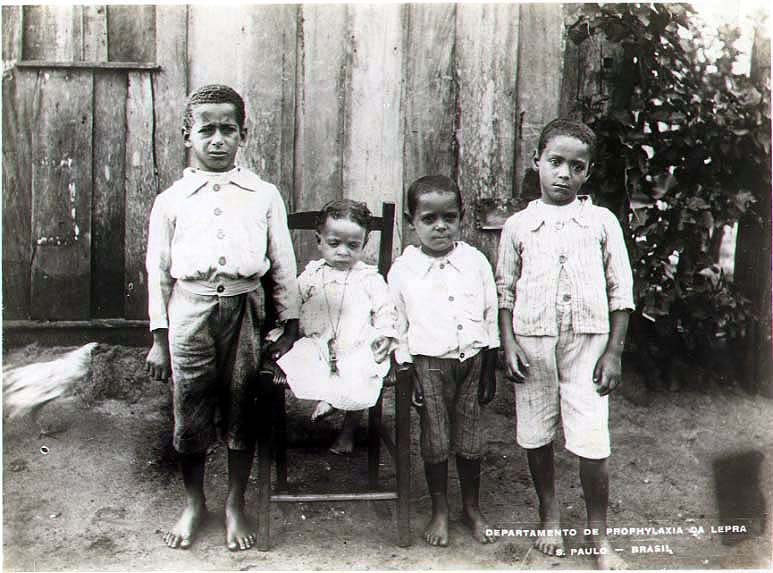

Em meados de 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, a política de isolamento foi endurecida no Brasil como principal medida profilática contra a hanseníase. Tal afastamento compulsório da sociedade foi efetivado com a construção de colônias, verdadeiras cidades isoladas, leprosários, dispensários, preventórios e educandários. No final da década de 1950, o Brasil contava com 36 leprosários, 102 dispensários e 31 preventórios/educandários, localizados em quase todos os estados.

Crianças posam para a foto no Educandário Santa Terezinha. Foto: Arquivo Pessoal/Santa Terezinha

Ao completar três anos, Helena precisaria deixar a creche onde tinha vivido os primeiros anos de sua vida. Por lá, aprendeu a falar e andar. Ela foi novamente transferida e, dessa vez, sua nova morada era o Educandário Santa Terezinha, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O local abrigou centenas de crianças separadas dos pais entre os anos 1950 e 1980, em decorrência da hanseníase dos familiares.

Ano após ano, o sofrimento aumentava. Helena não sabia o que era pai e mãe e muitas vezes se revezava entre o trabalho como doméstica nas casas de família e a vida no educandário. Entre sete e seis anos, já era encaminhada para algumas residências e por lá precisava realizar afazeres do lar. "Eles não eram famílias adotivas, pelo contrário, só vivia lá para trabalhar", relatou.

Tortura, castigos e maldade. São três palavras que resumem a passagem da garota pelo Educandário Santa Terezinha. O local era palco de histórias dramáticas. Segundo ex-internos, as crianças eram submetidas a trabalho infantil e muitas eram vítimas de agressões, humilhações e torturas psicológicas. Ela lembra até hoje as três penalidades que sofreu e nunca conseguirá esquecer. “Os castigos eram assustadores, se o governo estava ali para cuidar das crianças dos pais que estavam na colônia, eles deveriam nos educar, dar carinho e amor. E não para nos fazer chorar todos os dias”, disse em tom de tristeza.

Gerido por freiras, o local tinha normativas católicas e as crianças precisavam frequentar a missa todos os dias e rezar em vários momentos. “Em um belo dia, eu e umas meninas fugimos da missa e elas descobriram. À noite, nos colocaram nuas dentro do banheiro com o rosto voltado para a parede e as mãozinhas pro alto. Levamos uma surra com vara de marmelo e depois tivemos que ficar a noite toda de joelho ao lado da cama”.

Um dia após a tortura, ela precisava ir a um médico que já estava agendado. Era comum as crianças passarem por uma triagem sempre que retornavam das casas de famílias. Ela foi orientada que não podia falar de onde as marcas no seu corpo eram provenientes. “Eu tinha que inventar algo sobre os arranhões e dizer que tinha passado por arame farpado, e quando o doutor perguntou, eu disse”, lamentou Helena, ao relembrar daquele momento. Outra punição marcante é quando ela ia descer do dormitório pela escada, no formato caracol. Muitas vezes, as crianças adoravam apoiar a bunda e escorregar. Um dia, uma das mulheres viu e quando Helena chegou ao chão levou pisadas no estômago.

Os castigos desencadearam consequências psicológicas e físicas, com as quais Helena precisa conviver até hoje, cerca de cinquenta anos depois. “Elas torturavam tanto os meus dedos, colocando a unha contra o espaço onde ficam as cutículas que até hoje meus nervos nessa região são afetados. Tem época que dói demais”.

Maria Alves de Oliveira e Nelson Pereira Bueno, pais de Helena. Foto: Luciana Faustine/Cortesia

O pesadelo de Helena, filha afastada dos pais

Em 1968, a filha afastada dos pais continuava sem saber o que era uma família. Em dezembro daquele ano, um documento aponta que o Estado de São Paulo autorizou um tutor a desinternar a garota do educandário. O homem de nome Cegismundo Alves passaria a ser o responsável ‘legal’ pela menina. O pesadelo de Helena só aumentaria nas mãos de um homem que nunca tinha visto na vida.

Ele a encaminhava para várias casas de família, onde ela não recebia nada pelos trabalhos prestados. “Ele não me explicava nada sobre o meu passado, só falava da doença dos meus pais, da lepra. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sabia o que era. Ele também me dizia que eu tinha uma irmã em algum canto”, contou.

Dos nove anos em diante, migrou por anos nas casas das famílias. Ela não se lembra bem a idade, mas acredita ser com 14 anos que foi trabalhar na residência de uma família que a mantinha em cárcere privado. Nunca recebeu nada pelos serviços prestados. Vez ou outra, o tal tutor aparecia e deixava uma espécie de lista com a dona da casa, que seriam as despesas de Helena. Era uma espécie de acerto de contas por produtos de higiene e outros itens.

O tratamento dos patrões era frígido e Helena passava os dias aflita, tentando descobrir quem era no mundo. “Eu não podia mexer na geladeira, ficava no quintal e no quartinho do fundo, onde eu dormia. Tomava banho de bacia de alumínio porque eu não podia entrar no chuveiro. Pratos, copos, talher, tudo meu era marcado com esmalte vermelho”, esclareceu Helena, ao relembrar do trabalho que considerava escravidão, já que recebia nenhum centavo pelo serviço. São comuns os relatos de famílias que tratavam as adotadas como empregadas domésticas.

Helena preferiu não expor o nome dessa família, mas contou que a patroa era cabeleireira, a filha uma advogada e o marido aposentado da Polícia Militar. Como ela sempre ficava trancada do lado de fora da casa, passava fome em muitos momentos. Em uma tarde, após se certificar de que todos haviam saído, conseguiu ir na cozinha e pegar uma banana em cima da geladeira. “Quando a mulher chegou de noite, ela percebeu. E me jogou na parede para saber se eu tinha pego a fruta. Eu neguei muito, ela me encostava na parede para eu assumir. Nessa hora eu pensei em fugir, não aguentava mais aquela humilhação”.

A fuga e o ursinho que ficou para trás

Ela pensou em um plano para ir embora de vez. Conseguiu deixar uma brecha da porta do quintal para a cozinha aberta e, quando todos saíram, foi ao quarto da patroa para encontrar a sua certidão de nascimento. Por sorte, não demorou e achou o documento em cima do guarda-roupa. "Fiz amizade com a vizinha, de maneira escondida. Essa mulher me disse que, se um dia eu quisesse fugir, ela me daria abrigo. Então eu liguei para ela e disse 'Eu não aguento mais'", lembra.

No outro dia, de manhã bem cedo, Helena pegou o pouco que tinha, um chinelo e um vestido, pulou o portão de ferro e só não conseguiu recuperar o seu ursinho, que caiu durante a fuga. Ela ficou com muito medo de voltar, porque o terrorismo psicológico era imenso. “Eles diziam que se a gente fizesse coisas erradas iam nos internar na Febem”, relembra.

“Corri para nunca mais voltar”

Ela foi morar na casa da vizinha que tinha ajudado na fuga, mas o tutor logo a localizou e uma perseguição diária teve início. Todos os dias um carro ficava parado na frente da casa dessa senhora que a ajudava. Eles telefonavam e ameaçavam que ela estava com uma menor de idade e iam prendê-la com um mandado da Justiça. As ameaças ficaram insuportáveis e a moça encaminhou Helena para morar em outro bairro. “Por lá fiquei até completar 18 anos, bem escondida. Trabalhava em outras casas de família, mas ainda não podia responder por mim. Não via a hora de completar a maioridade, era o meu sonho na época”.

Ao recordar do dia em que se viu livre das burocracias e perseguições de seu tutor, Helena respira aliviada. Poucos dias após completar 18 anos, ela foi ao endereço da casa de sua irmã; já a tinha visitado uma vez aos 11 anos. “Antes eu até tinha o telefone dela, mas não podia manter contato”, detalhou. Helena e sua irmã Claudete foram enviadas, no dia do nascimento, a diferentes educandários em São Paulo. Ao encontrar a única familiar que conhecia, descobriu que o Cegismundo entregou toda a documentação dos pais das duas, sendo a carteira profissional, certidão de óbito e outras papeladas. Foi a primeira vez que ela tinha a confirmação de que a mãe e pai estavam mortos, de verdade.

Ao vasculhar os documentos, encontrou um endereço de uma residência em Guarulhos, em São Paulo, e se deslocou até lá para saber quem poderia encontrar. “Eu ainda não acreditava que meus pais tinham morrido, queria uma carta de despedida, alguma coisa que me fizesse acreditar que eles tinham sido internados por toda uma vida por causa de uma doença”, descreveu. Ao chegar na localização desejada, uma senhora abriu a porta e ouviu atentamente o pedido por informações de Helena. A senhora, que teve o nome preservado por escolha da entrevistada, era uma grande amiga da mãe de Helena.

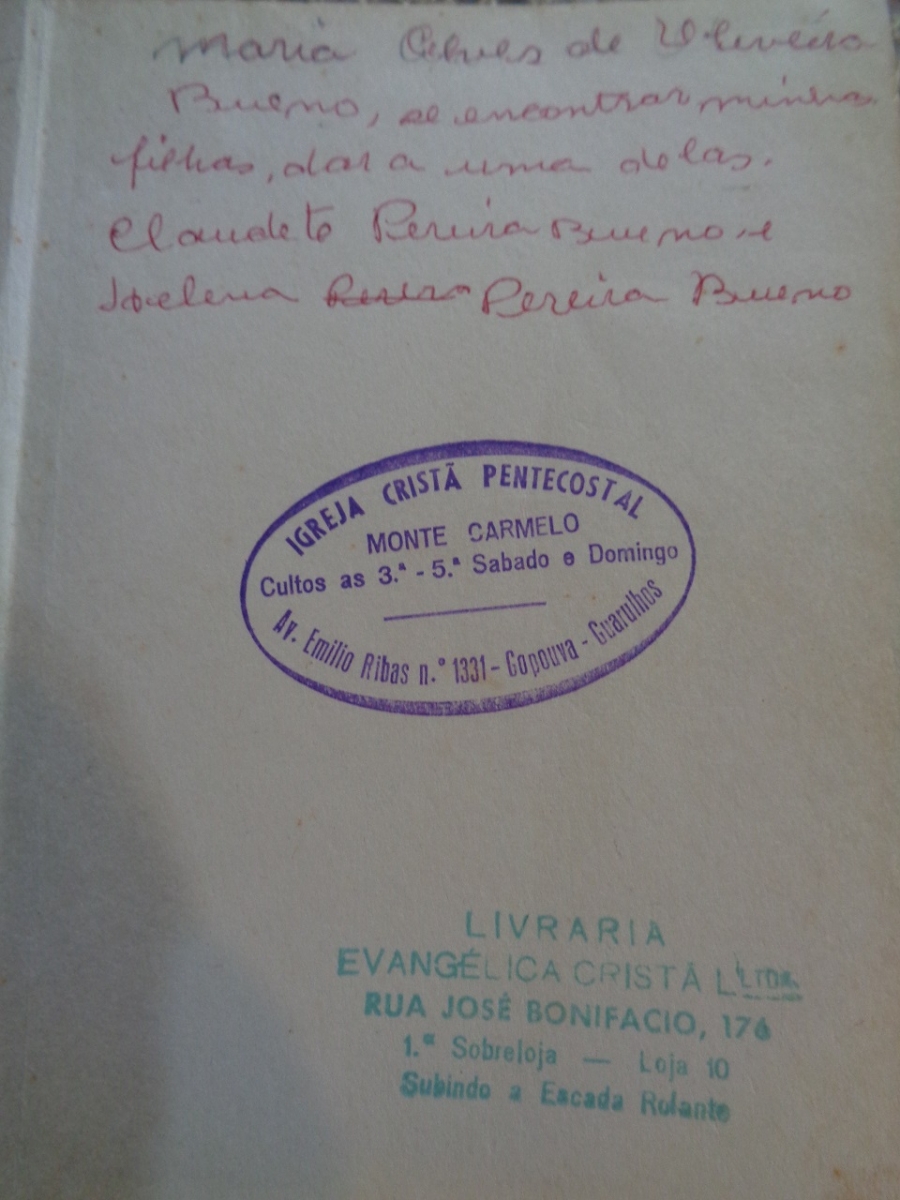

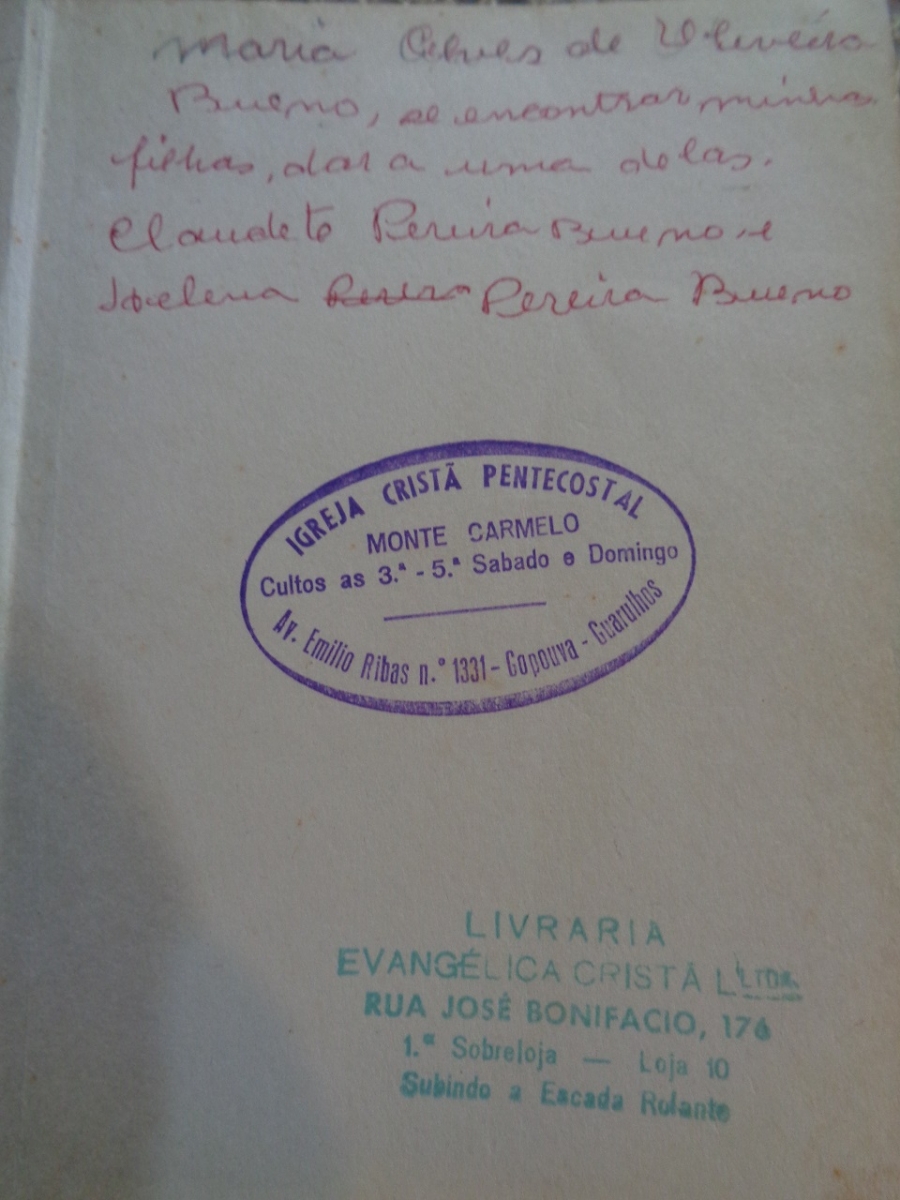

“Ela contou que minha mãe morreu, me mostrou um vestido que costurou para ela e me contou algumas lembranças. Eram grandes amigas, eu falei que queria uma cartinha, se caso ela tivesse. Ela me pediu para esperar um pouco e foi buscar uma bíblia. Na primeira página, estava escrito ‘se encontrar alguma, dar a uma delas’. Era a coisa mais linda do mundo”, relatou.

Registro feito da capa da bíblia escrito pela mãe de Helena. Foto: Luciana Faustine/Cortesia

Ainda na busca por mais informações sobre a família, ela foi ao cemitério e descobriu que a mãe foi enterrada como indigente. “Eu lembro de olhar para o céu e perguntar a deus porque isso estava acontecendo comigo dessa forma. Chorei bastante nesse dia e decidi que ia jogar tudo para debaixo do tapete. Estava cansada de sofrer. Decidi seguir a minha vida e esquecer o passado”, destacou a filha afastada dos pais Maria Alves de Oliveira Bueno e Nelson Pereira Bueno.

Sozinha no mundo, portando apenas poucos pertences e toda a documentação da família, Helena passou a viver em pensões. O custo era baixo e com o dinheiro que ganhava trabalhando como doméstica era o que dava para pagar. Teve um problema nos rins e precisou ficar de repouso por três meses. Ela define essa parte da vida como traumática, já que não tinha ninguém para ajudá-la na recuperação. Foram quinze anos de tratamento e muitos perrengues.

“Eu já tinha convívio com a minha irmã, mas nessa época, ela me negou os cuidados. Hoje eu até entendo, a gente não teve uma relação juntas e até hoje não temos. A senhora que cuidou dela não queria que eu me aproximasse da minha irmã porque tinha medo dela sair de casa e ir morar comigo, mas não era isso, eu só queria essa aproximação. Não culpo a minha irmã de forma alguma”.

Aos 20 anos, os profissionais de saúde avaliavam o caso da jovem como muito difícil de se tratar. “Os médicos desacreditaram que eu poderia me curar desta enfermidade. Uma amiga me ajudou e hoje estou curada após tratamentos com homeopatia. Tenho certeza que esse problema foi uma consequência dos maus tratos que passei durante toda a vida”, admitiu.

Helena buscou reescrever o seu futuro e entrou no curso técnico de secretariado, mas preciso interromper por causa da saúde. Casou, teve um filho e preferiu não lembrar mais do passado turbulento.

Helena ao lado de companheiros do Morhan em uma praça pública de São Paulo. Foto: Cortesia

O milagre do Morhan

Em 2011, mais de trinta anos após ter decidido parar de procurar as suas raízes, Helena conheceu o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (Morhan), enquanto navegava na Internet. “Na época eu vi que em março ia acontecer uma reunião em Itu, ao lado da Colônia na qual nasci. Pensei que tinha tudo a ver comigo, mas não fazia ideia de que existiam tantas histórias dramáticas como a minha”, disse. Nesse encontro, ela conheceu muitos filhos separados pela hanseníase que também sofreram demais no preventório. Ao retomar o quebra-cabeça de sua trajetória, entrou em depressão.

“Uma enxurrada de informações permeava o meu cérebro e quase pirei ao saber de tudo que aconteceu no passado, de eu não ter conhecido ninguém da minha família, eu sofri e fiquei no fundo do poço, entrei em depressão ao resgatar a minha história justamente por não saber o que tinha acontecido”, lamentou. Lutou, foi forte e decidiu enfrentar os medos do desconhecido. A troca de depoimentos entre os filhos afastados era muito importante para entender o que tinha acontecido no Brasil e o quão grave era a situação.

Atualmente, Helena Bueno é voluntária do Morhan e integra a Comissão dos Filhos Separados. “Não me considero filha separada se eu não lutar pela eliminação da hanseníase no país. Como eu vou dormir no meu travesseiro sabendo desse problemão todo no país. Eu sei que a doença tem cura, tem remédio gratuito, tratamento nos postos de saúde, mas existe muito preconceito. É preciso ter mais informações, orientações e a chegada de uma vacina seria crucial. Vamos diminuir isso”, comentou.

Helena mostra documentos dos pais, que guarda como verdadeiras relíquias. Foto: Luciana Faustine/Cortesia

O quebra-cabeças que ainda provoca suspiros

Descobrir a árvore genealógica - suas origens, quem eram seus avós - passou a ser algo que tirava o sono de Helena. Ela já sabia o nome do pai e da mãe e tinha algumas documentações deles. Todos os pacientes das colônias tinham fichas, os prontuários. Com o fechamento desses espaços, tais papéis muitas vezes se perdiam, mas no caso de ainda existirem, ficam sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado.

Ao vasculhar a documentação, percebeu que realmente nasceu na cadeia, mas não sabe o que a mãe teria cometido dentro do hospital para ser presa. Um outro papel que poderia ajudar na busca por mais detalhes era a ficha epidemiológica dos pacientes, em que alguns detalhes seriam revelados. Descobriu o nome dos avós e também que o avô era portador da hanseníase e teve a filha separada (a mãe de Helena) quando a criança tinha cinco anos. “A minha mãe cresceu no Sanatório Padre São Bento, que fica em Guarulhos, até os 17 anos sem nenhuma documentação, acredita?”, provocou. Só quando Maria Alves de Oliveira tinha mais de 18 anos conseguiu a certidão de nascimento através de um juiz.

Ruínas da cadeia dentro do hospital-colônia onde Helena nasceu. Foto: Luciana Faustine/Cortesia

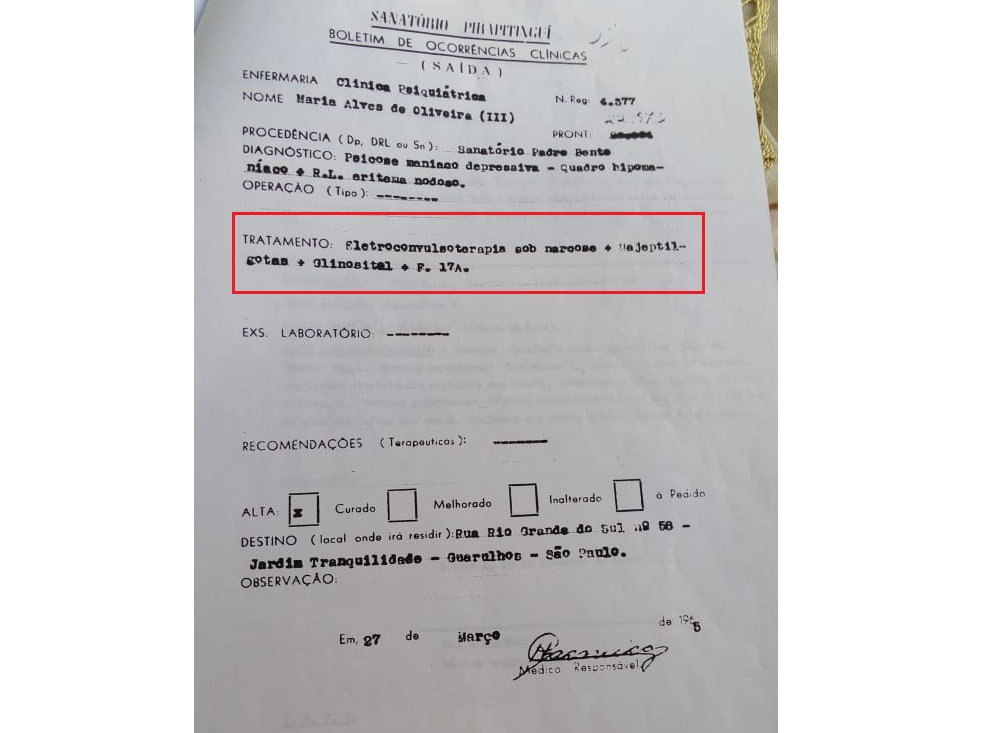

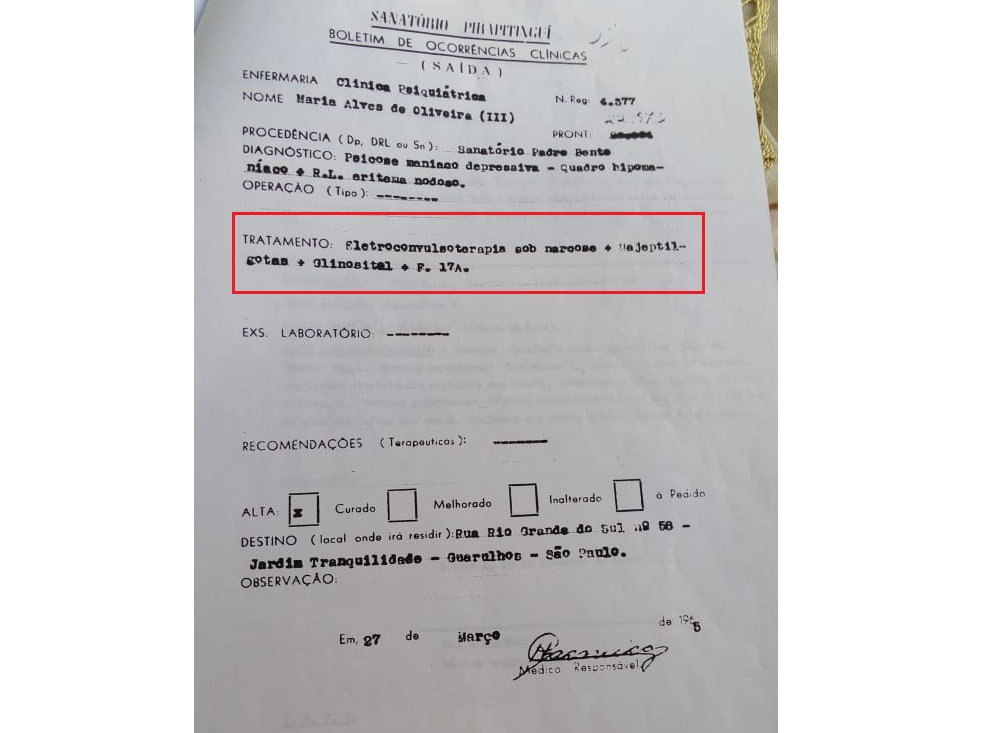

Mesmo sem conhecer a mãe, ela sabe que o sofrimento foi grande. A lepra não era bem aceita pela sociedade e o estigma era forte. Documentos do Sanatório de Pirapitinguí comprovam que, em 1965, Maria Alves, na época com 27 anos, sofria com ‘psicose depressiva’ e passou por eletroconvulsoterapia, tratamento também conhecido como eletrochoques, no qual são provocadas alterações na atividade elétrica do cérebro induzidas por meio de passagem de corrente elétrica. A mãe de Helena faleceu seis anos depois, aos 33 anos de idade.

Documento que comprova o tratamento recebido pela mãe de Helena

Já o avô José Alves de Oliveira, pai da mãe de Helena, faleceu dentro do Padre Bento e foi enterrado na Colônia de Bauru. “Eu não sei se meu pai conheceu a minha mãe dentro da colônia, mas eu nasci naquele hospital, eles casaram e tudo. E depois de um ano, nasceu a minha irmã em outro local”. Há dois anos, ela e a irmã foram encontrar pela primeira vez a família do pai das duas. Ela conta que conheceu todos eles e, diferente da vida difícil que ela teve, eles estão estáveis e o encontro foi bom para conseguir esclarecer algumas dúvidas. Ela soube um pouco mais sobre seu pai, mas a própria família não sabia muito da vida dele após ter sido internado com o diagnóstico de hanseníase. “Foi bom, mas não há um vínculo forte, de família”, contou.

Um dos primos relembrou a morte de Nelson Pereira Bueno, pai de Helena. “Mataram o meu pai por causa de preconceito e discriminação. Levou uma enxadada na cabeça e teve traumatismo craniano. O que meu primo me contou é que ele estava já fora da colônia pelas comunidades próximas e foi visitar a filha recém-nascida de um conhecido. Ambos estavam bebendo e esse amigo dele disse que ele não entraria em sua casa porque não podia chegar perto da criança. Eles discutiram e meu pai apanhou. Foi internado em uma colônia em Guarulhos e por lá mesmo morreu”.

Tal isolamento de vítimas da doença em hospitais-colônias obrigou uma geração a crescer longe dos próprios familiares. “Quero saber muito mais sobre a minha família, tenho a maioria dos documentos, são relíquias. Ao mesmo tempo, é uma dor muito profunda o que fizeram com milhares de famílias no Brasil, não só comigo. É uma tristeza carregar isso pelo resto das nossas vidas. Não tem dinheiro que pague o que fizeram com os filhos e os pais”, denunciou.

Helena ao lado do filho e do marido. Foto: Arquivo Pessoal

Hoje ela atua como voluntária na causa do Morhan e é dona de casa. O sonho era trabalhar como cozinheira, paixão antiga. Mas as sequelas nos dedos, que herdou dos anos de moradia no educandário, deixam a mão com muitas dores e isso a distancia da profissão. “Têm coisas na minha vida que eu nunca vou conseguir fazer. Não me formei em nada, mas hoje com minha família levo uma vida feliz”.

Clique nas fotografias abaixo para ter acesso às reportagens:

"O passado presente presente e a dor do afastamento pela hanseníase"

"Achei que nunca mais ia rever meus filhos", assume mãe

"Maus-tratos e abusos eram práticas comuns no orfanato"

"Me chamavam de filho de leproso safado", lamenta idoso

"Isolamento desnecessário não controlou surto de hanseníase"